幸福是一種主觀感受,還是一種客觀存在?幸福能夠測量嗎?測量幸福所依據的指標是否科學?

目前所進行的幸福指數測量臻善臻美嗎?所有這一切,都引起了人們足夠的關注。為了打開這些問號,記者近日對山東省委黨校邢占軍教授進行了采訪。

邢占軍,中國社會科學院社會學所博士后,山東省委黨校人才測評與社會調查研究中心主任、教授,山東師范大學應用心理學專業碩士生導師,山東省理論人才“百人工程”入選者。

幸福是什么?有人說,幸福像花兒一樣;有人說,幸福其實很簡單,可能是一個會心的微笑,一條默契的短信,也可能是一次大快朵頤后的歡暢;而幸福卻又經常抓不住,摸不著,是重是輕,是長是短,很難讓人說得清楚。許多人看起來什么都有,應該很幸福,但他們自己卻不這么認為,這說明每個人衡量幸福感的標準存在巨大差異。

但就是對于這樣一個說不清的東西,人類一直沒有停止過探究。早在2400多年前,古希臘著名哲學家柏拉圖就曾經用一種獨特的方法計算出,王者的生活比獨裁者的生活快樂729倍。

山東省委黨校教授邢占軍也是探究者中的一個,并且因為一個稱作“幸福指數”的名詞進入公眾的視野,邢占軍的知名度近來驟然上升了不少。幾天前,在Google上輸入他的名字,還只能得到4000余條查詢,而過了僅僅幾天,這一數字就變成了6000多,這個變化,是來自于他幾年來所進行的一項研究——主觀幸福感測量研究。

走上了幸福測量之路

邢占軍身上沒有太多的故事,這幾年,他一直默默行走在學術研究與教學的艱辛旅途中。直到最近,因為他的一個研究報告,一本名為《測量幸福》的學術著作,這種沉寂才被打破,他變得有名起來,受到社會各界的廣泛關注。

1993年,邢占軍在華東師范大學讀心理學碩士。在從事一項關于老年人生活質量的研究時,他第一次接觸到的“生活滿意感”調查問題,激發了他對這一領域的研究興趣。1999年的下半年,美國心理學報刊發的兩篇關于主觀幸福感的文章則讓他十分敏感,他隱約感覺到這將是中國社會發展中不能不認真面對的問題。此后,他開始有意識地涉獵這一問題。一年后,當邢占軍開始讀博士時,便萌生了編制一套幸福感測量工具作為博士學位論文的念頭。盡管當時國內對幸福感的測量研究還是一片空白,可邢占軍卻非常確定地認為這種研究很有價值,很有必要。2003年,飽蘸著邢占軍心血的博士論文獲得通過并被評為優秀論文,這讓他十分欣慰。畢竟,他制作的全國第一套居民主觀幸福感量表——其實質就是一份標準化的調查問卷——得到了學術上的認可。

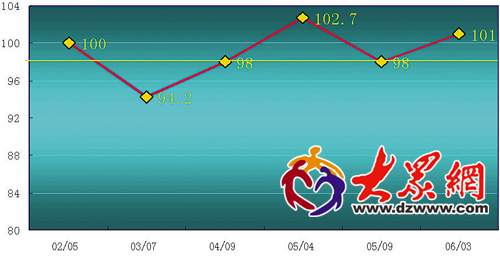

更讓邢占軍感到高興的是,他所在的省委黨校對此非常支持。學校組織了幾位年輕、高學歷,涉及統計、心理、計算機等多個學科的專門人才,成立以邢占軍為主任的人才測評與社會調查研究中心。此外,還建成山東省黨校系統社會調研網。有龐大的系統作支撐,邢占軍“領銜”省委黨校課題組大刀闊斧地開始了山東省城市居民幸福感的追蹤研究。從2002年5月開始到2006年3月,采用分層隨機抽樣的方法,對居民幸福指數共進行了6次調查,樣本總量為9254人。通過4年多的調查分析,邢占軍制作的居民主觀幸福感量表形成了常模(一種供比較的標準量數)。其意義是,可以為山東省城市范圍內不同個體或群體主觀幸福感水平的比較提供標尺,從而大大方便針對城市個體的診斷與咨詢,并有助于針對特定群體的幸福感研究。

幸福也可以用數字測量

對于幸福指數成為人們關注的熱點,盡管邢占軍已經制作了“工具”——中國城市居民主觀幸福感量表,并就具體城市進行了實測,可還是有不少人疑惑,幸福真的能用數字測量嗎?幸福量化后的指數到底有什么意義?

邢占軍解釋說,出現這樣的質疑,主要是對幸福感的涵義存在著模糊認識。他說,幸福指數所測定的幸福,并非形而上學以及簡單生活形態層面所指向的“幸福”,而是科學層面所評價的“幸福感”,它是反映民眾主觀生活質量的一種核心指標。它主要包含三方面的內容:一,它是人們對生活總體以及主要生活領域的滿意感;二,它是人們所體驗到的快樂感;三,它是人們由于潛能實現而獲得的價值感。因此說,幸福感是人們對自身存在與發展狀況所持的一種心理體驗,但這種體驗絕不是抽象的,而是一種具體的體驗,它是通過一組極具針對性的指標來加以評價的。這種體驗又受到人格、動機、價值等因素的影響,因而不同個體的幸福感具有很大的差異。但如果采用一定的抽樣技術取樣,對特定群體的幸福指數加以考察,我們就會發現群體層面上的帶有傾向性的趨勢。從這個意義上說,幸福感的構成、變化以及引起這些變化的主體條件和環境因素都有客觀規律可循。

因為由許多科學、具體的統計指標組成,所以我們可以把幸福指數統計看作是對社會和諧程度的綜合考量。研究幸福指數,就有了很重要的現實意義。首先,可以衡量群眾主觀生活質量。人們物質生活上有了人均可支配收入等一套完善的指標體系,而衡量人們精神生活質量方面則無據可循。中國城市居民主觀幸福感量表,可作為一種供選擇的工具。其次,相比于其他各種統計數據,城市居民的幸福感指數能更鮮活地反映一個地區、一個城市發展的成就與不足,因而可作為體現和諧社會精神的完整的指標體系的重要組成。還有,可動態地把握民意走向,既可以為我國城市在政治、經濟、社會等方面的重大改革和決策提供事前咨詢和事后反饋,也可以為建立城市社會安全與穩定的預警系統提供幫助。

記者也了解到,“幸福指數”作為衡量地方社會和諧與否的一個重要指標,已擺上多數地方政府官員的議事日程。一段時間以來,在許多場合,“幸福指數”成了邢占軍與許多地方官員談論的主要議題,許多官員都饒有趣味地向他詢問關于“幸福指數”的方方面面。

“幸福指數”要避免簡單化

然而,當記者提到曾讀過有關他的某些報道時,邢占軍口不迭聲地說:偏了,偏了。特別是一些沒有采訪過他的媒體,在引用一些報道時甚至完全背離了他的本意。他為自己的意思沒有被人完整準確地理解而苦惱,用他自己的話來說“現在都不敢輕易答應記者采訪了”,因此他一再請求記者要下筆準確,別曲解了他的意思。

邢占軍的擔憂不是沒有理由,他的擔憂也同樣在其他學術界同仁那里得到了印證。中科院院士程國棟說,“幸福指數”的影響是比較長遠的,不會立竿見影,需要一代代人努力。“幸福指數”這個指標一定要科學、合理,不搞一陣風。中國社科院社會發展研究所研究室副主任沈杰認為,“對于幸福的理解,實際上涉及到了哲學、心理學等多個學科或價值觀研究等領域,因此,絕非一份調查問卷和一個心理量表就能勝任的。”

邢占軍也清醒地意識到,關于幸福指數的研究在理論正處雛形、實踐尚未給出肯定答案的時候,更要警惕一些錯誤的理解。

誤解一:幸福指數可取代GDP指標

既然幸福指數可以衡量社會的和諧發展程度,那么用幸福指數可取代GDP指標好了。

對于這一誤解,邢占軍說,GDP指標與幸福指數之間的關系,決不是互相對立排斥的。幸福指數和GDP所發揮的功能是不同的,幸福指數發揮的主要是診斷和預測功能,是一種約束性指標,主要功能是為政策調整提供依據。而GDP所發揮的主要是一種指示功能,是一種發展性指標。如果說GDP指標主要考察的是發展速度的話,幸福指數指標則主要是從發展方向來加以考察的,二者之間可以起到互為補充的作用。

正確認識幸福指數與GDP指標之間的關系,對于促進經濟社會全面發展具有重要意義。GDP是體現國民經濟增長狀況和人民群眾客觀生活質量的重要指標。沒有物質財富的積累和民眾可支配收入的提高,就談不上民眾的幸福感。通過對國內某省城市居民的抽樣調查研究發現,居民人均收入與幸福感之間呈現一種正向關系,即城市居民幸福感隨著人均收入的增長而提高。大力發展經濟,不斷積累社會財富,是實現現代化的基礎和社會各項事業發展的前提,也是提高人民群眾生活質量的必要條件。因此,我們應在重視經濟發展的同時,將幸福指數作為GDP指標的必要補充,使之成為考察社會和諧發展程度的重要依據。

誤解二:幸福指數可以作為考察政績的指標

對于各地對幸福指數的“熱捧”,邢占軍特別擔憂。他說,幸福指數應當合理定位,避免走進幸福指數崇拜(像GDP崇拜那樣)誤區,直接將幸福指數作為考察政績的指標。把幸福指數作為社會評價指標時,應時刻意識到,幸福指數體現的是民眾一般的心理體驗,它必然受到長期的和短期的、宏觀的和微觀的、主體自身的和外部環境的等多方面因素的影響。這決定了它主要用于對特定的社會發展與社會良性運行狀況進行衡量與評價,一般不宜用于評價政府組織的績效,更不宜用于考察個人的政績。在追蹤幸福指數的變化時,主要是看發展是否偏離了終極目標,而不是看一個國家或地區的幸福指數增長了多少個百分點,也不是看它在與其他國家或地區的比較中位次發生了什么樣的變化。當然,可以采用幸福指數對城鄉居民的主觀生活質量、不同地區或不同社會群體之間的主觀生活質量進行比較。這種比較的目的在于對以往的發展思路與政策選擇進行評估,為現行政策的調整和未來政策的制定提供必要的依據,而不是作為政績評價的標準。

GDP是國際上通行的衡量一個國家或地區一定時期內經濟增長水平的宏觀經濟指標,本來是一個很中性的詞語。在其他國家和地區的應用中,GDP并未出現如我國這樣的問題。原因在哪里?政府職能定位存在問題。盡管人們都知道政府兼做“裁判員”和“運動員”危害極大,然而目前政府仍沒有完全擺脫這雙重角色。于是,GDP被抬到了太高的政治高度,有的官員幾乎把GDP看成執政合法性的象征。同樣,如果將幸福指數像GDP那樣政績化,幸福指數也會被異化,走向形式化、庸俗化。

誤解三:幸福指數增長越快、越高越好

既然幸福指數是個好東西,當然是增長得越高、越快越好了。

對此誤解,邢占軍說,考察幸福指數,并不是追求幸福指數無限增長,而是力求通過幸福指數來考察人民群眾主觀生活質量的狀況和變化趨勢,進而調整政策取向,促進社會發展和社會良性運轉。隨著經濟社會的發展,人們的物質和精神生活水平會不斷提高,人們的需求水平也會由低層次向高層次提升,這可能導致“幸福陷阱”的出現。所謂“幸福陷阱”,是指客觀條件改善導致人們需求水平的提高,但在一段較長時間里觀察,人們的幸福指數有時并不隨人均可支配收入等客觀指標的加速增長而明顯增長,甚至可能出現暫時的下降。由于“幸福陷阱”等因素的存在,我們沒有必要期待指數與GDP同步增長,也沒有必要統計幸福指數的同期增長率以及對這種增長率進行預先的規劃,更沒有必要在不同的地區之間進行不同形式的排名。“幸福陷阱”的存在提醒我們,在確定幸福指數時,一定要注意其相對穩定的特點。在主要指標保持穩定的同時,適時地對部分指標加以調整,增加或排除一些要素;對于保留下來的要素,也要對其在總體幸福感中的權重進行必要的調整。

測量幸福無窮期

談到如何評價自己的研究成果,邢占軍真誠地告訴記者,編制一套測量中國人主觀幸福感的工具,還僅僅是研究的第一步。由于受取樣等因素的制約,課題組所取得的成果還僅僅是階段性的,還僅僅局限于山東范圍。他和他的團隊還必須對自己的理論,結合新的情況進行修正。在此前的研究中,他們還只是側重于主觀指標的研究。而如今,他們清醒地意識到,加強對客觀指標的研究也同樣不可或缺。為尋求居民主觀幸福感量表在全國的普遍適用性,邢占軍告訴記者,他們受委托,現在已經基本完成了對北京、西安、沈陽、杭州、廣州、昆明等六個城市的調查,這是國家社科基金項目。他相信,這一全國城市居民幸福指數報告的出臺,將會很有意義。

邢占軍他們有個夢想,試圖通過自己的努力,將幸福指數發展為體現居民內部主觀生活質量差異狀況的一個重要分析指標,發揮一種社會穩定和諧的預警功能,類似于國外的基尼系數的作用。當然,他們深深知道,這條路并不平坦,充滿艱辛,但他們愿堅持不懈地走下去。

山東省城市居民總體幸福指數走勢